Gipsbergbau und Gipsgewinnung

„Hallberg“

|

Firma

Gustav Haagen (1954 – 1978) und Firma Moldan ab

1978.

1956:

Die Förderung wird mittels Handbohrung und Sprengarbeit aufgenommen.

1978:

Nach dem Ableben des Unternehmers, Ing. Gustav Haagen, wird der Betrieb

von der Firma Moldan übernommen.

|

Gipsbergbau Hallberg/Abtenau (Gustav Haagen). Förderung des

Rohgipses mittels Feldbahn zur Brechanlage

|

Gipssteinbruch

und Gipsbergbau „Abtenau“

Firma

Gustav Haagen (1963 – 1978)

Mit

fortschreitendem Abbau tritt anstelle des Gipssteins immer mehr Anhydrit

auf, der mitunter stark tonhältige Verunreinigungen (Haselgebirge)

aufweist.

Anhydrit

und Werfener Sandstein werden an verschiedene Zementfabriken geliefert.

|

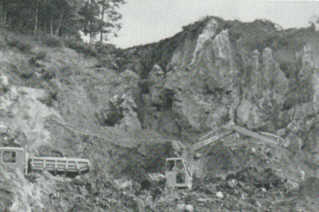

Gipsbergbau Abtenau (Gustav Haagen). Im

Vordergrund Gipssteinbruch, im Hintergrund Tagbau auf Werfener

Sandstein, 1978, Abtenau 1978 eingestellt.

|

Gipsbergbau Abtenau (Gustav Haagen). Abtransport

der Rohgipssteine mittels LKW, 1972

|

Gipssteinbruch

und Gipsbergbau „Webing“

|

Firma

Johann Russegger (1952 – 1962) und Firma Moldan ab

1963

1952: Johann

Russegger eröffnet mit 6 Arbeitern nahe dem „Webinggut“ einen

Gipssteinbruch. Von Anfang an hat der Betrieb mit finanziellen

Schwierigkeiten zu kämpfen

1963:

Firma Moldan übernimmt den Betrieb und beginnt mit

dem Einsatz moderner Maschinen.

„Webing“

und „Hallberg“ werden zu einem Untertagbergbau zusammengeschlossen.

Das

gebrochene Rohmaterial wird mit Lastzügen zum Gipswerk Grabenmühle

transportiert.

|

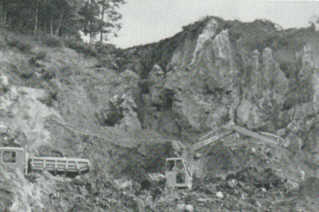

Gipssteinbruch Webing bei Abtenau der Firma

Johann Russegger, 1964.

Bildmitte Mannschaftskaue und Brecheranlage, im Hintergrund

Steinbruchwand, im Vordergrund erste Aufschlussarbeiten nach

erfolgter Übernahme durch die Firma Moldan, 1963.

|

|

|

|

|

Gipssteinbruch Webing bei Abtenau.

Aufschlussarbeiten, 1968

|

Gipssteinbruch und Gipsbergbau Webing der Firma

Moldan. Gesamtansicht, 3 Sohlen; oberste und 1. Sohle Tagbau, 2.

und 3. Sohle Untertagbergbau, 1984.

|

|

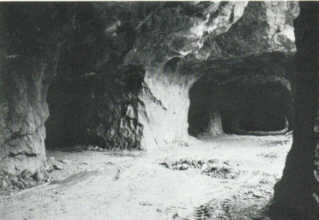

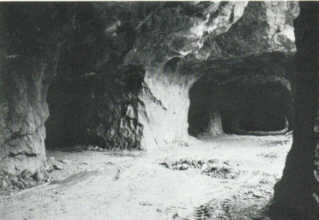

Gipsbergbau Halberg/Webing bei Abtenau,

Untertagsituation, 1986

|

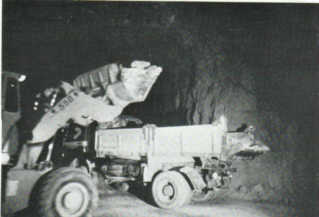

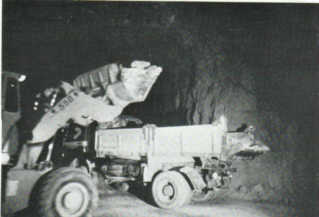

Gipsbergbau Hallberg/Webing bei Abtenau. Beladen

eines Lkw mit Rohgipssteinen, 1986

|

Ehemaliger

Gipsbergbau und Gipsgewinnung in Scheffau an der Lammer

1767:

Erste urkundliche Nachrichten über Gipsabbau

Verkauf von Dunggips

für die Landwirtschaft, Mauergips und Gipssteine an die Zementfabriken.

1948:

Gustav Haagen pachtet den Steinbruch

1952:

Einstellung des Betriebs wegen schlechter Qualität des Gipses und

vermehrtem Auftreten von Anhydrit.

|

Ehemaliger

Gipsabbau und Gipshandel bei Großgmain |

Der

„Schreyerbruch“ ist heute ein stark verwachsener Steinbruch. Die zum

Teil noch aufragenden Bruchwände lassen weißen und rötlich gefärbten,

körnigen Gips erkennen.

1798: Joseph Thaler

bekommt ein 25 Quadratklafter großes „Gipsfeld“ gegen ein

„Willengeld“ (Pachtgebühr) von 2 Gulden jährlich zugewiesen, mit

der Auflage, den gewonnenen Gips an das Erzstift zu verkaufen und das

„Gipsregulativ“ von 1793, welches den Handel und Absatz der

einzelnen Konzessionisten regelt, einzuhalten.

1893: Maria Schreyer,

die letzte Besitzerin, stellt den Betrieb ein.

|

Gipssteinbruch bei Großgmain

"Schreyerbruch", 1893 eingestellt, 1980

|

|

Der

Gipsbruch „Leopoldsthal“ ist heute stark verwachsen, doch noch gut

als Gipsbruch erkennbar. Die 10 m hohe Bruchwand lässt weißlich- bis rötlichgrauen

Gips erkennen.

1803:

Beginn des Gipsabbaus

Verkauf

von Dunggips, Mauer- und Stuckaturgips. Dieser wird sogar für die

Bauten am königlichen Hof in München verwendet.

1920:

Auflassung des Gipsbruchs

|

Gipssteinbruch "Leopoldsthal" bei

Marzoll bzw. Weißbach (Oberbayern), 1920 aufgelassen, 1980

|

Seinerzeitige

Gipsgewinnung bei St. Leonhard und Gutrathsberg

Der

kleine Gipsbruch bei St. Leonhard am Untersberg (1812 –

1860) hat nur

lokale Bedeutung.

Der

nur zeitweise betriebene Gipsbruch Gutrathsberg bei Hallein liefert nur

mindere Qualität für die Erzeugung von Dunggips.

1860:

Auflassung des Betriebs

Frühere

Gipsgewinnung und Gipserzeugung im Imlaugraben bei Werfen

1793:

erste urkundliche Nachricht über einen Gipsabbau

1830:

Einstellung der Gipserzeugung

In

den weiteren Jahrzehnten gewinnen die Bauern fallweise sowohl im

Imlautal als auch im benachbarten Blühnbachtal Gips, der als Dung- oder

Mauergips für den eigenen Bedarf Verwendung findet.

Gipslagerstätte Grubbach - Moosegg

| Diese

Gipslagerstätte liegt in ca. 900 m Seehöhe im Grubbachgraben.

Dieser Graben befindet sich zwischen den Ortschaften Kuchl und

Golling und mündet als Kertererbach in die Salzach. |

|

|

| 1919/20:

Errichtung einer 2,5 km langen Drahtseilbahn vom Gipssteinbruch

Moosegg zur Grabenmühle zum Transport des Rohgipses. Ersatz für die „Gipsschlarpfen“.

|

|

1952

– 56: Elektrifizierung und Verbesserung des Betriebes

im Steinbruch (Förderbänder,

große Brecheranlage)

1962:

Inbetriebnahme von 2 Schaufelladern und eines Koppelwalzenbrechers im

Tagbau Moosegg.

In

den 70er Jahren steigt

die Nachfrage nach Maschinenputz.

Die Förderung im

Gipsbergbau Moosegg und Webing muss entsprechend erhöht werden. Dies

bedingt einen Neubau der alten Brecher- und Seilbahnanlage. |

|

|

|

|

| Zur

Mitte des 19. Jhdts. erfolgt die Gipsgewinnung im Steinbruch mittels kleinerer

Sprengungen, wobei Löcher von Hand gebohrt werden. |

|

|

|